Qualité des eaux

Analyse de 1,2,4-triazole dans les rivières vaudoises

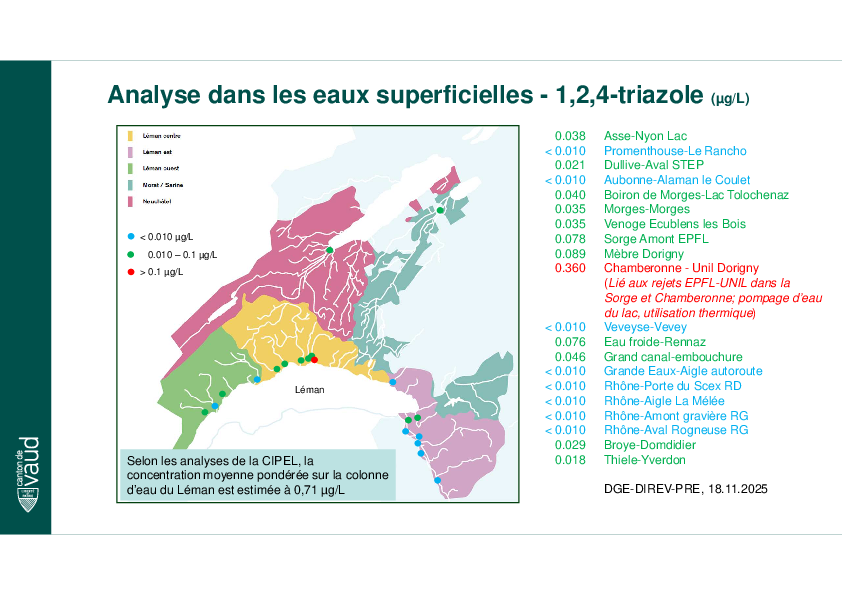

Des analyses menées durant l’été 2025 par les cantons de Genève et de Vaud dans les réseaux d’eau potable alimentés par le lac Léman ont révélé des concentrations en 1,2,4-triazole dépassant les exigences fédérales relatives à la qualité de l’eau. Parallèlement, les mesures réalisées le long du Rhône par le Service de l’environnement du Canton du Valais ont montré que la principale source de 1,2,4-triazole provenait du site chimique de Monthey. La Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud a alors contacté sans délai les entreprises du canton susceptibles d’utiliser ou de rejeter cette substance dans le bassin versant lémanique. Des prélèvements ont ensuite été effectués dans les principales rivières vaudoises se jetant dans le Léman, ainsi que dans deux cours d’eau alimentant les lacs de Neuchâtel et de Morat. Les résultats, présentés sur la carte (pdf, 87 Ko), confirment qu’aucune source significative de 1,2,4-triazole n’a été détectée sur le territoire vaudois.

Qualité des eaux

La préservation de l’eau, indispensable à la vie, est un enjeu primordial pour le Canton de Vaud. Dans cette optique, nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous deux rapports essentiels sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Ces documents, basés sur des suivis récents, offrent un aperçu général de l’état actuel des milieux aquatiques. Ils constituent un outil précieux pour les autorités, les professionnel-le-s de l'environnement, les personnes actives dans la recherche et le grand public.

En rassemblant des données scientifiques et des recommandations pratiques, ils visent à sensibiliser et à mobiliser les acteurs concernés pour préserver la qualité de nos eaux.

Chaque chapitre, disponible en format PDF et régulièrement mis à jour, est accessible via un QR code intégré dans un flyer (pdf, 0.92 Mo)

Eaux superficielles

La Direction générale de l'environnement (DGE) effectue depuis les années 1990 des suivis de la qualité physico-chimique et biologique des rivières et des lacs. Les résultats de ces suivis, sont présentés sur le géoportail de la veille hydrologique vaudoise. La qualité est évaluée selon le Système Modulaire Gradué.

Le rapport sur la qualité des eaux superficielles du canton de Vaud pour la période 2018-2022 met en lumière l'importance de la surveillance continue et de la gestion intégrée des eaux pour garantir la préservation des milieux aquatiques. Les analyses effectuées montrent des améliorations importantes par rapport aux décennies précédentes, grâce notamment aux efforts importants réalisés dans l’évacuation et le traitement des eaux usées et la gestion des eaux dans l’agriculture.

Cependant, des défis persistent, notamment en lien avec les substances émergentes telles que les PFAS et autres micropolluants. Par ailleurs, les changements climatiques affectent les milieux aquatiques, en modifiant les débits ou en augmentant les températures estivales.

Rapport Qualité des eaux superfcielles 2018-2022

Télécharger le rapport complet (168 pages) (pdf, 23 Mo)

Chapitres thématiques

Nutriments (pdf, 1.18 Mo)/ Micropolluants (pdf, 1.40 Mo)/ Métaux (pdf, 762 Ko)

Qualité biologique et écotoxicologique (pdf, 736 Ko)

Poissons et écrevisses (pdf, 805 Ko)

Pollutions (pdf, 1.14 Mo)/ Microplastiques (pdf, 1.25 Mo)

Températures (pdf, 862 Ko)

Renaturations (pdf, 1.75 Mo)

Zoom sur quelques bassins versants

Boiron de Morges (pdf, 1.92 Mo) / Venoge (pdf, 795 Ko)

Qualité biologique de 3 grands cours d’eau (pdf, 1.59 Mo)

Etat des lacs

Bilan de santé (pdf, 1.20 Mo) / Espèces invasives (pdf, 532 Ko)

Milieux de sources (pdf, 1.47 Mo)

Régions hydrographiques prioritaires pour la qualité des eaux (RHP) (pdf, 2.83 Mo)

Eaux souterraines

Les eaux souterraines présentent généralement une meilleure qualité que celle des eaux de surface, et ce, pour plusieurs raisons liées à leur mode de circulation et à leur filtration naturelle. La qualité globalement satisfaisante des eaux souterraines par rapport à certains polluants provenant d’activités professionnelles ou privées, actuelles ou passées, témoigne de l'efficacité des mesures de protection mises en œuvre depuis plusieurs décennies et de manière ciblée par le Canton et la Confédération, les propriétaires de captages d’eau potable, et les exploitants d'installations dans les secteurs de protection des eaux particulièrement sensibles.

Rapport Qualité des eaux souterraines 2018-2022

TéléchArger le rapport complet (58 pages) (pdf, 37 Mo)

Chapitres thématiques

Réseau de surveillance (pdf, 0.91 Mo)

Nitrates (pdf, 10.17 Mo)/ Pesticides (pdf, 21 Mo)/ PFAS et TFA (pdf, 1.06 Mo)

Composés organiques volatiles (COV) (pdf, 0.96 Mo)

Traceurs des eaux usées (pdf, 654 Ko)